Podcast: Embed

Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More

ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。

今回は、ビジネスの決断に本当に役立つ情報にどうたどり着くかというテーマでお話しします。単に情報を「集める」のではなく、自分の判断や行動につながる形で情報を“探索する”ための考え方について整理していきます。

この記事で得られること

このページを読むと、次のようなポイントが分かります。

- ネガティブ情報に振り回されない「いいところ探し」の視点

─ 世の中の事例や他社の取り組みを見るときに、ダメ出しではなく「ここはいいな」「ここだけ真似したい」を見つけていくための具体的な考え方。 - 「探す前に考える」ことで、質の高い情報に出会いやすくする方法

─ なんとなく検索するのではなく、事前に「知りたいことリスト」を持った上で情報を取りにいくための簡単な習慣。 - AIやニュース、SNSに触れるときに、自分の感覚を守るコツ

─ ChatGPT や Gemini を含む対話型AI(人工知能)の使い方のポイントと、他人の意見を先に見過ぎないためのちょっとした工夫。

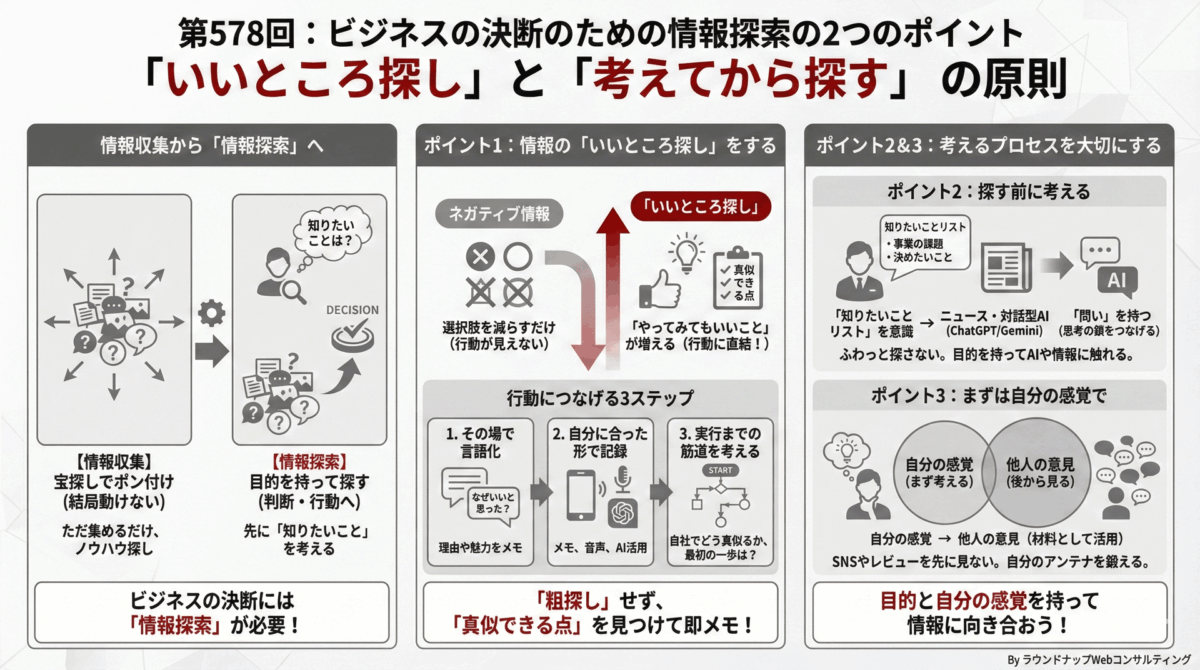

先に結論:情報探索の3つの原則

本文では順を追ってお話ししますが、先に要点だけまとめておきます。

- 「いいところ探し」をする

ネガティブな情報は「これはやらない」という選択肢を減らす役割にとどまりがちです。

他社事例やニュースを見たときは、まず「どこが良いか」「どこなら真似できそうか」を探し、いいと思った理由と実行までの筋道をその場でメモしておくことが大事です。 - 探す前に考える

なんとなく情報を探すのではなく、あらかじめ「知りたいことリスト」を持った状態でニュースや情報に触れることで、「これは自分のテーマに関係ありそうだ」というポイントに気づきやすくなります。

ChatGPT や Gemini などの対話型AIを使うときも、ざっくりとした質問ではなく、自分の前提や状況を踏まえた具体的な問いにしていくことがポイントです。 - まず自分の感覚で考える

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)のコメントやレビューを先に見過ぎると、自分の感覚が分からなくなりがちです。

まずは自分はどう感じたのかを一度整理してから、他人の意見を「材料」として取り入れることで、自分のレーダーやアンテナを鍛えていくことができます。

情報収集ではなく「情報探索」に切り替える

なぜ「情報をたくさん集めているのに決断できない」のか

情報は集めているつもりなのに、いざというときに「結局どれを選べばいいのか分からない」「行動に移せない」という感覚はないでしょうか。

私自身も、自分の情報の取り方を振り返る中で、「ここに1つ、分かりづらいけれど原因があるな」と感じるようになったポイントがあります。それが、「情報収集」と「情報探索」を混同してしまっているという点です。

「情報収集」という言葉から自然に行ってしまいがちなスタイルは、たとえば次のようなものです。

- すぐに役に立ちそうなノウハウやテクニックを

- 大量の情報の中から「宝探し」のように見つけ出して

- そのまま“ポン付け”しようとする

ただ、このやり方だと、たとえ「すぐ使えそうなノウハウ」が見つかったとしても、

- 他の人も同じ情報にたどり着いていて、優位性にならない

- 自分の状況と本当に合っているかどうかの判断があいまい

- そもそも「そのまま使えるノウハウ」自体がそんなに多くない

といった問題が出てきます。

ではどうすれば、自分の判断や行動につながる形で情報を“探索”して見つけていけるのか。ここが今回のテーマです。

「情報収集」と「情報探索」の違い

まず、言葉の定義をはっきりさせておきます。

| 概念 | イメージ |

|---|---|

| 情報収集 | 目の前にある情報の中から、使えそうなノウハウやテクニックを拾ってくるイメージ。 |

| 情報探索 | 先に「自分は何を知りたいのか」「どんな判断をしたいのか」を考えた上で、必要な情報を筋道立てて集め、判断や行動につなげていくプロセス。 |

同じニュースを読んだり、同じ本を開いたりしても、

「ただ眺める」のか、「自分の判断のために読み解く(自社ならどう応用できるかを考えながら読む)」のかで、得られるものはだいぶ変わります。

この前提を押さえたうえで、ここから「情報探索」を実践するための2つ(+1)のポイントを整理していきます。

ポイント1:情報の「いいところ探し」をする

ネガティブ情報が増えやすい理由

今の世の中を見ていると、ニュースサイトにしても、SNSにしても、多くの情報がネガティブ寄りになっていると感じませんか。

分断や対立をあおるような話題や、感情的なぶつかり合いのようなやり取りの方が、どうしても注目を集めやすいからです。その結果、SNSやネットニュースの世界では、ネガティブな情報や炎上しそうな話題が拡散されやすくなり、誰かを批判したり、何かを否定する情報が目に入りやすくなっていると感じます。

当然ですが、経営やビジネスの判断に使う情報としては、これだけではどうしようもありません。むしろ時間の無駄になることさえあります。

ネガティブな情報は、「これはやってはいけない」という選択肢を減らす役割にはなりますが、「では何をやるのか」というストレートな行動にはつながりにくいことが多いからです。

ネガティブ情報は「選択肢を減らす」役割にとどまりやすい

例えば、100個の選択肢があるとします。ネガティブな情報は、

「この2つは危ないからやめておこう」「このパターンだけは避けよう」

といった形で、せいぜい1〜2個の選択肢を消す役割を果たしてくれます。もちろん、それにも意味はありますし、重要な役割です。

ただ、100個あった選択肢が98個になっただけでは、次に踏み出す一歩はまだ見えてきません。そこで意識したいのが、「いいところ探し」です。

「ここはいいよね」を意識的に探す

他社の事例やニュース、誰かの意見を見たときに、最初から粗探しをしない。これがとても重要です。

具体的には、次のような視点で見ていきます。

- 「いろいろあるけれど、ここはいいな」

- 「この決断はすごいな」

- 「この部分だけなら、うちでも真似できるかもしれない」

どんな情報であっても、大なり小なり、

- ここでこういう決断をしたのはすごい

- この場面でこうやって人を動かしているのは参考になる

- この一部分だけ切り出せば、うちでも試せそう

といったポイントが、どこかに潜んでいることが多いです。

そこを意識的に拾っていくと、「やってはいけないこと」を知るだけでなく、「やってみてもいいこと」の候補が増えていきます。

そしてこの「やってみてもいいこと」は、ネガティブ情報のように「無数の選択肢の中からいくつか選択肢を消すだけ」ではありません。

「これをやってみよう」というダイレクトな行動に直結しやすい情報です。ポジティブに選んだ情報ほど、行動に結び付きやすいと考えています。

1. その場で言語化しておく

ここで1つ注意点があります。「なんとなくいいな」と思っただけでは、時間が経つとその感覚を忘れてしまうことが多いです。

そこでおすすめなのが、次のような「考えの筋道」を、その場で軽くメモしておくことです。

- なぜ自分はそれを「いい」と感じたのか

- どこが魅力的に映ったのか

- どんな場面でなら自社でも試せそうだと思ったのか

ポイントは、完璧な分析をする必要はまったくないということです。

「多分こういう理由でいいと思ったんだろうな」という程度で構いません。

あとから見返したときに、自分の頭の中でどういう連想が起きていたのか、どの順番で「これやってみようかな」という気持ちになったのかが分かるくらいで十分です。

2. 「自分のやりやすい形」でメモを取る

このときのメモ方法は、本当に何でも大丈夫です。

- スマホのメモ帳に、思いついたことを打ち込む

- 紙のノートに、殴り書きで箇条書きしておく

- 移動中などは、音声で録音しておく

私自身は、打てる状況ならメモ帳に打ち込み、難しいときは音声で録音しておいて、あとから生成AIにまとめてもらうことが多いです。

昔は「音声を録ったあとに、もう一度聞き返して、自分で書き起こす」のが大変でしたが、今は ChatGPT や Gemini などの対話型AIに読み込ませれば、要約や整理を任せることができます。

音声で話すと、自分でも意外だった考えや感情が、そのまま言葉として出てくることがあります。頭の中を丸ごと取り出しておける感覚があって、メモとしてはとても相性が良いと感じています。

3. 「その場で考える」と実行につながりやすい

もう1つ大事なのは、いいと思ったその場で、実行までの筋道をざっくり考えておくことです。

「あとで時間があるときに考えよう」とメモだけ残しても、そのときの感情や熱量は薄れてしまい、結局手を付けないまま終わってしまうことも多いからです。

「いいところ探し」をしながら、その場で、

- 自社ならどこを真似できるか

- 最初の一歩をどこに置くか

- 誰を巻き込めば動き出せそうか

といったことを軽く考えて、理由と合わせて記録しておく。これだけでも、情報を「読んで終わり」から、「読んで動く」状態に近づけていくことができます。

ポイント2:探す前に「何を知りたいか」を考える

「なんとなく探し」では良い情報に出会いにくい

次のポイントは、情報を探す前に、何を知りたいのか先に考えておくということです。よく「仮説と検証」と言われますが、その情報バージョンのようなイメージです。

「何かいい情報ないかな」「これに役立ちそうなものないかな」と、ふわっとした気持ちのまま情報を探していると、なかなか良い情報に出会えません。

人間のアンテナには限界があるので、全方位に広げたままだと、本当に必要なものをキャッチしにくくなります。いわば「無指向性」よりも、「このテーマを中心に見ていく」と指向性を持たせた方が良いのです。

「知りたいことリスト」をつくっておく

そこでおすすめなのが、自分の「知りたいことリスト」をつくっておくことです。難しいものではなく、

- 今、事業で気になっていること

- 近いうちに決めないといけないテーマ

- いつか深掘りしたいと感じている論点

といったものを、思いつくままメモに書き出しておくイメージです。

そして、それを毎朝さっと眺めるくらいで構いません。全部を覚えておく必要はありませんが、「自分は今こういうことを知りたがっている」という情報が、潜在意識の方に入っていきます。

すると、ニュースを読んだり、人と話したりしているときに、「あれ、これはあのテーマに関係あるかもしれない」「この事例は、あの悩みに引っかかるな」といった形で、自然と「ピコーン」と反応しやすくなっていきます。

毎回、「この情報は自分のどのリスト項目に当てはまるか」を頭の中で照合するのは現実的ではありませんが、事前に方向性を決めておくことで、感度が上がるイメージです。

ニュースを見るときの「問い」の持ち方

例えば、ある会社のニュースを見たとき、事前に「知りたいことリスト」が意識されていると、次のような問いが自然と出てきます。

- 「なぜこの会社はこの対応を選んだんだろう」

- 「この結果になる前の段階では、どんな意思決定があったんだろう」

- 「この立場の人は、このときどう感じていたんだろう」

ここから先は、自分の「思考の鎖」をつなげていく作業です。

対話型AIに「思考の鎖」を乗せて質問する

最近であれば、ChatGPT や Gemini のような対話型AIに対して、

「このニュースのこの部分について、似たような事例はないか」「この決断に至るまでに、どんな選択肢や背景があり得るか」

といった形で質問を投げ、引用付きの情報を出させることで、関連情報を広げていくこともできます。

重要なのは、最初の問いがふわっとしていないことです。

「うちにとって一番いい施策を教えて」といった、条件も前提もないオープンクエスチョンだけだと、どうしても精度の低い回答になりがちです。

「この条件で」「今こういう状況で」「こういうことを実現したい」という形で、自分の思考の鎖を1つずつつなげながら質問していくことが、AIを使う上でもポイントになります。

対話型AIを使うときの前提と注意点

対話型AIを情報探索に使うときは、いくつか前提を持っておくと安心です。

- 引用付きの情報を優先する ─ 何かを事実として扱うときは、出典がきちんと示されている情報を重視する。

- 推論と事実を分けて読む ─ AIが推測して話している部分と、実際の引用情報の部分を意識的に分けて確認する。

- 重要なところは公式情報でダブルチェックする ─ 特にお金や法務に関わる部分は、最終的には公式サイトなどで確認する。

料金体系やプラン名などはどんどん変わっていきますが、現時点での私の経験では、上位モデルが使える有料プランの方が、精度や安定性が高いと感じています。実際、上位モデルを使うと、情報の拾い方もだいぶ変わってくる印象があります。

AI以外の情報源も「知りたいこと」から逆算する

対話型AIを使わない場合でも、

「このテーマなら、あの雑誌や専門書を読んでみよう」「この分野なら、社内の誰々が詳しそうだから聞いてみよう」

というように、「知りたいこと」から逆算して、情報源や相談相手を選んでいく感覚が大切です。

「とりあえず情報を入れ続ける」のではなく、

考える → 情報を得る → また考える → 必要なら誰かに聞く

というサイクルを回していくと、得られる情報の質も、自分の考えの整理のされ方も、大きく変わってきます。

ポイント3:まずは自分の感覚で考える

SNSやレビューを「先に」見ないようにすべき理由

もう一つ、情報探索という意味で非常に大事だと感じているのが、「先に他人の意見を見過ぎない」ということです。

今のSNSやニュースサイトは、ある意見に対して他の人がどう反応したかがすぐ見えますし、コメント欄や引用ポストの雰囲気に引きずられやすい構造になっています。

それ自体が悪いわけではありません。ただ、最初から他人の反応ばかり見てしまうと、自分の感覚を信じにくくなってしまうことがある。この点はとても重要だと感じています。

これは情報に限らず、例えば映画や漫画、その他の娯楽も同じです。レビューや評価を先に見てしまうと、それに引きずられてしまい、素直に楽しめなくなることがありますよね。

自分の「レーダー」「アンテナ」を鍛える

自分のレーダーやアンテナを鍛えるには、「まず自分でどう感じたか」を大事にする必要があります。情報探索という意味で見ると、ここは避けて通れません。

他人の評価や点数を先に見てしまうのは、極端に言えば、外から聞こえてくる声をただ眺めているだけの状態になりがちです。それは「情報を集めている」というより、ただ流れてくるものを浴びているだけとも言えます。

そうではなく、まずは、

- 自分はこの情報をどう感じたか

- どこが良いと思って、どこに違和感を覚えたのか

を一度自分で考えてから、後から他人の意見を見に行く。

そうすると、

- 自分とは全然違う考え方があると分かる

- 自分の考えをより深くしてくれる、別の視点に出会える

といった形で、他人の意見を「材料」として取り入れやすくなります。どちらが優れているかという話ではなく、自分の考えを持った上で比較するのが大切だと感じています。

ビジネスとメンタルを守るための「いいところ探し」

分断・煽り情報に触れ続けるリスク

改めて、「いいところ探し」にはもう一つ重要な側面があります。それは、自分の心を守るということです。

ページビューやインプレッションを集めても、昔ほど広告収入にならない状況もあって、どうしても、

- 対立や分断を煽るコンテンツ

- 誰かを攻撃することで注目を集める投稿

のような情報が増えがちです。

そういった情報ばかり見続けていると、心が荒れてしまったり、他人を攻撃することでストレスを発散しようとしてしまったりする方向に近づいていきます。これは、自分がされたくないことを、他人に対してやっている状態でもありますし、最終的には誰も得をしません。

「世界にも良いものはたくさんある」と実感する

一方で、「いいところ探し」を意識していると、ニュースや事例、誰かの取り組みを見たときに、

- 「この決断はすごいな」

- 「こういう工夫をしているのは素敵だな」

- 「この部分だけでも、うちで真似してみたいな」

というように、世の中にある「良いもの」「良い動き」が目に入りやすくなります。これは、精神衛生の面でもとても大きいと感じています。

特に、今のように事業環境が厳しく、

- 資金繰りが苦しい

- 人手不足が続いている

- 倒産件数も増えているという話を、商工会などから耳にする

といった状況の中では、経営者自身が倒れてしまうとどうしようもなくなるという現実があります。だからこそ、自分の心を守る意味でも、「いいところ探し」は非常に大事だと感じています。

ここまでのまとめ:情報探索の2つ(+1つ)の原則

ここまでお話ししてきた内容を、改めて整理すると次の通りです。

- いいところ探しをする

─ ネガティブな情報は「選択肢を減らす」役割にとどまることが多い。

─ 他社の事例やニュースを見たときは、まず「どこを真似できるか」「どこが良いか」を探す。

─ いいと思ったら、その理由と実行までの筋道を、その場で簡単にメモしておく。 - 探す前に考える

─ なんとなく情報を探すのではなく、「知りたいことリスト」を持っておく。

─ そのリストを意識しながらニュースや情報に触れると、「ここが気になる」というポイントに気づきやすくなる。

─ ChatGPT や Gemini などの対話型AIを使うときも、ざっくりした質問ではなく、自分の思考の鎖を乗せていく。 - まず自分の感覚で考える

─ 先に他人の意見やレビューを見過ぎない。

─ 自分はどう感じたかを一度整理してから、他人の意見を「材料」として取り入れる。

─ そうすることで、自分のレーダーやアンテナがだんだん鍛えられていく。

この3つを意識するだけで、同じ情報に触れていても、得られるものがかなり変わってくるはずです。

「いろいろ読んだり調べたりしているのに、行動に結びつきにくい」と感じている場合は、まず1つ目の「いいところ探し」から試してみていただくのがおすすめです。

ショート動画配信と、ご質問の送り先について

最後に少しだけお知らせです。

ポッドキャストとは別に、YouTube ショートや Instagram、TikTokなどでも、2〜3分の短い音声・動画を配信しています。

だいたい週に1〜2回、まとめて何本か撮影して、そのまま編集して出しているので、自分でも「千本ノックを受けているような感覚」で、少し疲れるのですが、できるだけ続けています。

朝のちょっとした時間に、さっと聞き流すだけでも、また違った気づきがあるかもしれません。どのプラットフォームでも構いませんので、ふと思い出したときに覗いていただけたら嬉しいです。

また、ご質問やお悩みがあれば、匿名でも構いませんので、ラウンドナップWebコンサルティングのお問い合わせフォームから送っていただければと思います。ポッドキャストや各種コンテンツの中で、できる限り丁寧にお答えしていきます。

関連リンク

よくある質問(FAQ)

- Q1. 「情報収集」と「情報探索」は、何が違うのですか?

- 「情報収集」は、目の前にある情報の中から、使えそうなノウハウやテクニックを拾ってくるイメージです。

一方で「情報探索」は、先に「自分は何を知りたいのか」「どんな判断をしたいのか」を考えた上で、必要な情報を筋道立てて集め、判断や行動につなげるプロセスを指しています。 - Q2. ネガティブな情報はビジネスに役立たないのでしょうか?

- ネガティブな情報にも意味はあり、「これはやってはいけない」という注意喚起として、選択肢を減らす役割を果たします。

ただし、それだけでは「では何をやるのか」という前向きな決断にはつながりにくいため、同時に「いいところ探し」をして、実行候補になる前向きな情報も集めていくことが大事だと考えています。 - Q3. 「いいところ探し」は具体的にどうやれば良いですか?

- 他社事例やニュース、誰かの意見を見たときに、まず粗探しをするのではなく、「ここはいいな」「この部分だけなら真似できそうだな」という点を意識的に探します。

そして、なぜそう感じたのか、どんな場面なら自社で試せそうかを、その場で簡単にメモしておくと、あとから実行に移しやすくなります。 - Q4. 情報を探す前に「考える」とは、具体的に何をすれば良いですか?

- まず、今の自分や自社が「何を知りたいのか」をリストアップしておきます。

そのリストを毎朝さっと眺めておくだけでも、ニュースや本、人との会話の中で、「これはあのテーマに関係ありそうだ」と自然に反応しやすくなります。

その上で、必要な情報源や相談相手を選んでいくと、質の高い情報に出会いやすくなります。 - Q5. 生成AI(ChatGPT や Gemini など)を情報探索に使うときの注意点はありますか?

- ざっくりしたオープンクエスチョンだけを投げるのではなく、「こういう状況で」「こういうことを知りたい」という前提を伝えながら質問を重ねていくことが大切です。

また、引用付きの情報を優先し、AIが推論している部分と事実の部分を分けて読むこと、重要な内容は公式情報でダブルチェックすることも意識しておくと安心です。

Podcast: Embed

Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More

配信スタンド

- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ) https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892

- YoutubePodcast(旧:GooglePodcast) https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN

- Spotify https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj

- Amazon Music Amazon Podcasts

■Podcast /Webinar への質問は

こちらのフォームへどうぞ。 https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7

運営・進行

株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)

代表取締役・コンサルタント 中山陽平

Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/