Podcast: Embed

Webで購読する Apple Podcasts | Spotify | Amazon Music | Pandora | RSS | More

この記事で分かること(先にまとめ)

ラウンドナップWebコンサルティングの中山陽平です。

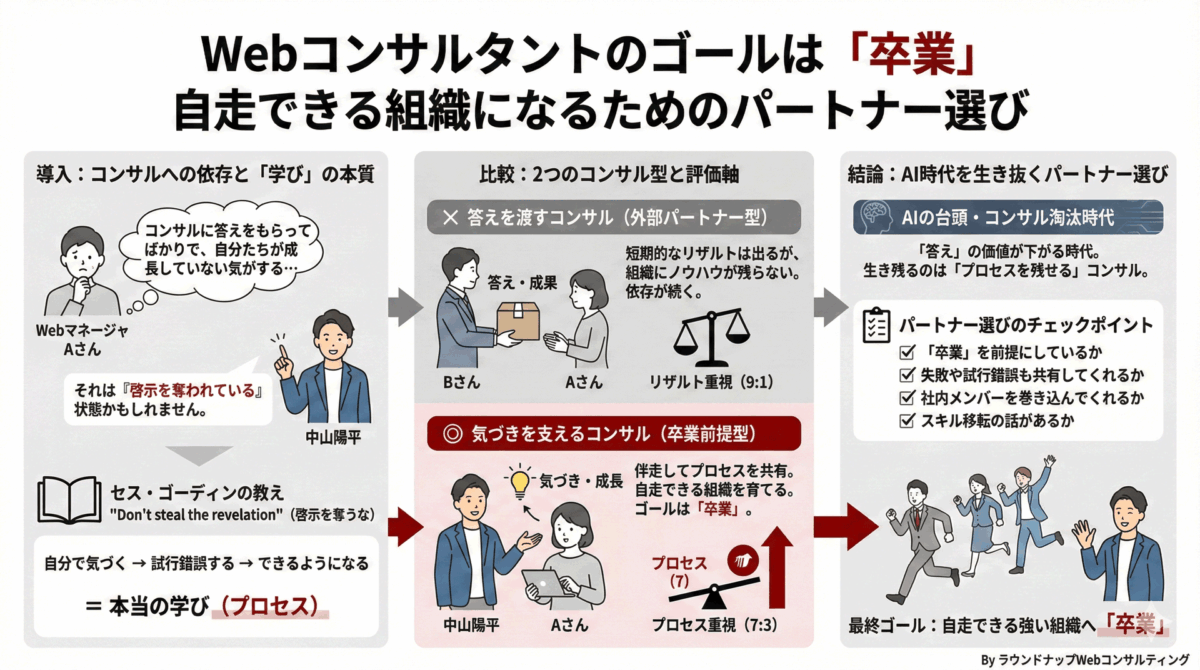

このページでは、いわゆる「Webコンサルタント」をどう捉えるか、そして どんなゴールを設定してパートナーを選ぶべきか についてお話しします。

- セス・ゴーディン氏のブログ「Don’t steal the revelation」が示す、学びとコンサルの本質

- 「答えを教えてくれるコンサル」と「自走できる組織を育てるコンサル」の違い

- コンサルティングのゴールを「卒業」に置くという考え方

- 結果(リザルト)とプロセスのバランスを、リザルト3:プロセス7くらいで捉えたほうが良い理由

- AI時代・コンサル大量倒産時代に、それでも外部パートナーとどう付き合うべきか

結論から言うと、Webコンサルタントのゴールは「卒業」です。 自分たちの組織が自走できるようになったら、いったん手を離してもらう。 その前提でパートナーを選ぶほうが、長い目で見て圧倒的に得だと考えています。

セス・ゴーディンの「Don’t steal the revelation」が教えてくれること

今回のテーマの出発点は、マーケターのセス・ゴーディン氏のブログ記事 “Don’t steal the revelation(啓示を奪うな)”です。

セス・ゴーディン氏といえば、1999年に出版された 『Permission Marketing(パーミッション・マーケティング)』で有名です。 世の中が、強制ポップアップや大量のダイレクトメールのような 「インタラプト・マーケティング」にうんざりしていた時代に、 「相手から許可(permission)をもらった上でコミュニケーションを続けよう」という考え方を打ち出した本ですね。

今も広告やマーケティングがあまり好かれていないのは、 業界側が「とりあえず数を打つ」「相手の都合より自分の都合を優先する」やり方を続けてきた面もあると感じています。

“Don’t steal the revelation” の要点

問題のブログ記事 “Don’t steal the revelation” の冒頭は、こんな趣旨で始まります。

学びとは、インコンピテンス(まだできない状態)の旅だ。

セス・ゴーディン「Don’t steal the revelation」より意訳

彼は、学びのプロセスを次のように整理しています(意訳です)。

- まず、「自分は何かを知らない」「できない」と気づく

- 次に、「ちゃんとやれば、もっと上手くできるはずだ」と気づく

- 試行錯誤を繰り返しながら、自分なりにやり方を見つける

- そして、最終的に「できるようになる」

この「自分で気づいて、試して、できるようになる」一連の流れこそが、 本当の意味での学習だとセスは言います。

逆に、誰かが情報を全部前処理して、 「こうやればうまくいきますよ」と手順だけ渡し、 あとはそれをなぞるだけになると、それは単なるテストであって、 本当の学びは起きていないと。

この話を聞いたとき、「これはそのままコンサルティングにも当てはまる」と強く感じました。

コンサルタントは「答えを渡す人」か、「気づきを支える人」か

そもそも、コンサルタントを雇う目的は何でしょうか。

多くの場合、

- 自分たちに足りない視点や知識を補いたい

- 自分たちだけでは気づけない課題を見つけたい

- できるだけ早く成果にたどり着きたい

といった理由だと思います。

ここで大事なのは、「できるようになりたい主体は誰か」です。

主体は常に自分たちの側にある

僕の考えでは、コンサルタントは 「自分たちができるようになるためのサポーター」にすぎません。

つまり、

- 自分たちがやれるようになりたい

- そのために、一時的に外部の力を借りる

という順番で考えるのが自然だと思っています。

ところが、ここが逆転してしまうことがよくあります。

- コンサルを雇えば、なんとかしてくれるはずだ

- とにかく「答え」を持ってきてほしい

こうした発想が強くなると、 自分たちの側の学びや成長が止まり、 いつまでも「誰かに答えを持ってきてもらわないと動けない組織」 になってしまいかねません。

「外部パートナー型」と「卒業前提のコンサル型」

ここで、一度整理しておきたいのが、 「外部パートナー」としてのコンサルと、 「卒業前提のコンサル」の違いです。

ざっくり分けると、次のようなイメージです。

- 外部パートナー型 自社で持つつもりのない機能(例:一部の法務、専門性の高い業務など)を、長期的に外部に委ねる。 実態としては「外注」「顧問」「外部ブレーン」に近い存在。

- 卒業前提のコンサル型 いずれは自社で回せるようになりたい領域について、一定期間だけ伴走し、 組織が自走できる状態になったら役割を終えるタイプ。

どちらが良い・悪いではありません。 何を目的にしているかによって、選ぶべきスタイルが変わるだけです。

「Webコンサルタントのゴールは卒業」という考え方

僕自身は、Webコンサルタントのゴールは 「卒業してもらうこと」だと考えています。

自分たちができるようになりたいことが、 自分たちだけで回せるようになったら、そのプロジェクトはいったん完了です。

コンサルタント側から見た「卒業」

例えば、3年かかると見込んでいたプロジェクトが、2年で終わったとします。 売上だけ見れば、コンサル会社としては予定の3分の2しか入らないことになります。

ただ、本来のコンサルタントの仕事という視点で見ると、

- 当初の計画よりも1.5倍のスピードで組織が成長した

- 自社だけで回せる状態に到達するのが早まった

ということで、本来は喜ぶべきことです。

コンサルタントのバリューは、 目先の成果を出すだけでなく、

- 自社でPDCAや意思決定を回せる文化や空気をつくること

- スキルセットや考え方をトランスファー(移転)すること

にあります。

だからこそ、「卒業」というゴールを前提にしてくれるパートナーを選ぶことが大切です。

ずっと続く関係は「出入り自由なOB」に近いのが健全

理想的なのは、

- 一度しっかり卒業する

- その後、新しいテーマが出てきたときに、プロジェクト単位でまた声をかける

- 必要がなくなれば、また自然に離れる

というような、「出入り自由なOB」のような関係です。

逆に、いつまでも終わらない前提で、

- 課題を小分けにしすぎる

- やろうと思えば今月できることを、来月に回す

といった形で契約を引き延ばしてくるパートナーには、少し注意が必要です。

リザルト至上主義をやめて、「プロセス7:リザルト3」で考える

ここで出てくるのが、 「リザルト至上主義」から距離を置きませんかという話です。

誤解のないように言うと、 結果(リザルト)は当然必要です。 結果が出なければ意味がありません。

そのうえで、僕自身のスタンスとしては、

- リザルト:3

- プロセス:7

くらいの比率で、プロセスのほうを重く見たほうが、長い目では得だと思っています。 あくまで感覚値ですが、それくらいのニュアンスです。

なぜプロセス重視なのか

理由はシンプルで、 結果を「出し続ける」ためには、プロセスが蓄積されていないと無理が出るからです。

誰かが外から結果だけ持ってきてくれる状態に慣れてしまうと、

- 新しい問題に直面したときに、自分たちで打ち手を考えられない

- 人が入れ替わった瞬間に、ノウハウが一気に失われる

- 常に「答えを持ってきてくれる誰か」に依存せざるを得ない

という、かなり危うい状態になってしまいます。

一方で、たとえある施策がうまくいかなかったとしても、

- なぜその打ち手を選んだのか

- どんな仮説があったのか

- どこでつまずいたのか

というプロセスまで含めてふり返れる組織は、 次の打ち手の精度がどんどん上がっていきます。

ですから、

- 結果を求めることは大前提

- そのうえで、プロセスの価値もきちんと評価する

というバランスを持てるかどうかが、 組織としての強さに直結してくると感じています。

もちろん「答えを先にもらった方がいい場面」もある

ここまで読むと、 「でも、緊急のときは答えだけ欲しい場面もあるのでは」と思うかもしれません。

それはそのとおりです。

極端な例ですが、

- 今まさに売上や資金繰りが危ない

- 法規制対応など、期限が迫っている

- 明らかに「標準解」が分かっているテーマ

こういった場合は、まずは 最短距離で出血を止める、火を消すことを優先して構わないと思います。

ただ、そのフェーズが落ち着いてきたら、

- なぜそれが標準解とされているのか

- 自分たちの状況に合わせて、どの部分をアレンジすべきか

といったところに、少しずつ時間を使っていく。

この意味で、僕は 「守破離(しゅ・は・り)」の考え方が好きです。

- 守:うまくやっている人のやり方を、まずはそのまま真似する

- 破:自分たちなりに壊して、工夫を加えていく

- 離:最終的には、自分たちの型として確立していく

最初の「守」の段階では、確かに「答えを持ってきてもらう」ことも必要です。 ただ、いつまでも「守」だけに留まってしまうと、 一生「卒業」できない状態になってしまいます。

生成AIに反論を出してもらって見えたこと

このテーマについて考える中で、一度、生成AI(ChatGPT)に 「セス・ゴーディンのブログへの反論と疑問だけ出してほしい」 とお願いしてみたことがあります。

返ってきた主な意見は、要約するとこんな内容でした。

- 緊急の課題を抱える企業にとっては、「答えをすぐに提供する」ほうが有効な場面もある

- ベストプラクティスをそのまま適用したほうが、効率よく解決できるケースも多い

- 企業のリソースやスキルによっては、気づきを待つ余裕がないこともある

- コンサルタントの役割は「気づき」だけではなく、実行や改善の支援も含まれる

どれも、一面の真実ではあります。 現場で仕事をしていると、「とにかく今はスピードが優先」という状況も確かにありますから。

ただ、これらを読んでいて感じたのは、 「効率」「スピード」「緊急性」への偏りの強さでした。

短期的に成果を出すだけなら、それでもよいかもしれません。 ですが、長期的に価値を生み出し続ける組織になりたいのであれば、

- 緊急対応として「答えをもらう」フェーズ

- 落ち着いた後に「自分たちで考え、学ぶ」フェーズ

この二つをきちんと分けて考える必要があります。

「気づきに時間を割けない会社」は、どこかで行き詰まりやすい

少し厳しめの言い方になりますが、 気づきや学びに一切時間を割けないほど、常に目先のことで手一杯という状態が続くと、 遅かれ早かれどこかで行き詰まりやすい、というのが現場での実感です。

いつも短期的な案件に追われていると、

- 構造的な問題を整理する時間が取れない

- 従業員が「考えること」より「言われたことをこなすこと」に慣れてしまう

- 結果として、人も定着しづらい

という状態になりやすいからです。

だからこそ、コンサルタントを使うのであれば、 最終的には自分たちで考える余白を取り戻すためという視点を、どこかに持っておいてほしいと思っています。

コンサル大量倒産時代と「プロセス・コンサルテーション」

最近は、「コンサルティング会社の倒産が増えている」という話題もよく耳にします。

実際、東京商工リサーチの調査によると、 2024年の「経営コンサルタント業」の倒産件数は154件(前年比7.6%増)と、 2005年の集計開始以来の過去最多を更新しています。 参入障壁が低い一方で、顧客ニーズの高度化やAIの台頭により、 「差別化と専門性」が強く求められている、と分析されています。

こうした背景もあり、 「本当に企業の中にプロセスや文化を残してくれるコンサルタント」と、 そうでない存在の差が、今後ますますはっきりしてくると思います。

プロセス・コンサルテーションという視点

僕自身が独立を考えるうえで大きな影響を受けた本に、 エドガー・H・シャイン氏の 『Process Consultation: Its Role in Organization Development(プロセス・コンサルテーション)』 があります。

1969年にAddison-Wesleyから刊行されたこの本は、 「組織開発の現場で、コンサルタントがどのように“助ける役割”を果たすべきか」を示した古典的な一冊で、 今もなお多くの専門書の中で参照され続けています。

シャイン氏が提唱するプロセス・コンサルテーションは、

- コンサルタントが答えを押し付けるのではなく

- クライアントと対話しながら、問題の構造やプロセスを一緒に明らかにしていく

というスタイルです。

これは、セス・ゴーディン氏の “Don’t steal the revelation” とも非常に相性が良い考え方だと感じています。

「卒業前提」でWebコンサルタントを選ぶときのチェックポイント

では、実際にWebコンサルタントを選ぶとき、 どんなところに目を向けると良いでしょうか。

例えば、次のような観点があります。

- 「いつか卒業する」という前提を、向こうから口にしてくれるか

- 成功パターンだけでなく、失敗や試行錯誤の話もきちんと共有してくれるか

- 指示だけ出すのではなく、社内メンバーを巻き込んで一緒に考えてくれるか

- 目先の施策だけでなく、体制づくりやスキル移転の話もしてくれるか

逆に、

- 契約を長引かせる前提で、課題を細切れにしすぎている

- 担当者が学ぶ機会をつくらず、「全部こちらでやります」とだけ言う

- 自社の売上の話ばかりで、卒業後の姿の話がほとんど出てこない

といった場合は、 一度立ち止まって考えてみても良いかもしれません。

まとめ:Webコンサルタントのゴールは「卒業」

あらためて、今回のポイントを整理します。

- セス・ゴーディン氏の “Don’t steal the revelation” は、「ひらめきの瞬間を奪わず、自分で気づく旅を尊重しよう」というメッセージ

- コンサルタントをどう使うかは、「外部パートナーとして機能を任せる」のか、「自走できるようになるための伴走者」とするのかで大きく分かれる

- 自走を目指すのであれば、コンサルティングのゴールは「卒業」であり、コンサルタント側も卒業を前提に動いているかどうかが重要

- 結果(リザルト)も大事だが、長期的に結果を出し続けるためには、プロセス7:リザルト3くらいでプロセスを重く見る意識が有効

- AIや環境変化でコンサル業界自体も淘汰が進む中、「プロセスを残してくれるコンサルタント」かどうかが、今後ますます問われていく

Webコンサルタントを選ぶときは、 「この人となら、いずれ卒業を一緒に喜び合えるかどうか」 という視点を、一つの判断軸として持ってみてください。

そのうえで、 ラウンドナップWebコンサルティングのような 伴走支援型で、自走を前提にしたコンサルを選ぶのかどうかを、 じっくり検討してもらえればと思います。

関連リンク

- Seth Godin 公式ブログ:Don’t steal the revelation

- Simon & Schuster:Permission Marketing 書籍ページ(英語)

- Google Books:Process Consultation: Its Role in Organization Development 書誌情報(英語)

- 東京商工リサーチ:2024年「経営コンサルタント業」倒産状況

- ラウンドナップWebコンサルティング 公式サイト

FAQ

- Webコンサルタントを雇うとき、ゴールはどこに置くべきでしょうか。

- 自分たちが自走できるようになることをゴールに置くのがおすすめです。 特にWeb活用やマーケティングは継続的な試行錯誤が必要なので、 いずれは社内で回せるようになることを前提に、伴走してくれるパートナーを選ぶと良いと思います。

- 外部パートナー型と「卒業前提」のコンサル型の違いは何ですか。

- 外部パートナー型は、そもそも自社に持つつもりのない機能を長期的に外注するイメージです。 一方、「卒業前提」のコンサル型は、自社でやれるようになることをゴールに、 一定期間だけ伴走してもらうスタイルです。どちらを選ぶかは、目的と優先順位によって決まります。

- 結果(リザルト)とプロセスは、どのようなバランスで考えればよいでしょうか。

- 結果は当然重要ですが、結果を出し続けるにはプロセスが欠かせません。 私自身は、感覚的にはリザルト3:プロセス7くらいで、 プロセスのほうを重く評価したほうが、長期的には組織が強くなると考えています。

- 忙しくて「気づきのプロセス」に時間を割けない場合はどうすればよいですか。

- まずは緊急度の高い課題について、標準解や外部の答えを使って出血を止めるのも選択肢です。 ただ、そのフェーズが落ち着いたら、なぜその解が有効だったのか、 自社ではどう応用できるのかをふり返る時間を少しずつでも確保することをおすすめします。

- 良いWebコンサルタントかどうかは、どこを見れば判断できますか。

- 「いつか卒業する前提で話をしてくれるか」「社内メンバーと一緒に考える場を作ってくれるか」 「失敗や試行錯誤についても正直に共有してくれるか」といった点が、一つの目安になります。 卒業の瞬間を一緒に喜んでくれそうかどうか、という視点で見てみるのも良いと思います。

配信スタンド

- Apple iTunes 公式ストア Podcast(おすすめ)

https://itunes.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892 - YoutubePodcast(旧:GooglePodcast)

https://www.youtube.com/user/WebMarketingJAPAN - Spotify

https://open.spotify.com/show/0K4rlDgsDCWM6lV2CJj4Mj - Amazon Music

Amazon Podcasts

■Podcast /Webinar への質問は

こちらのフォームへどうぞ。

https://forms.gle/Lvy4nVauyJ2SRhJM7

運営・進行

株式会社ラウンドナップ(ラウンドナップWebコンサルティング)

代表取締役・Webコンサルタント 中山陽平

Webサイト:https://roundup-inc.co.jp/